宮下洋一 『安楽死を遂げた日本人』 ― 2019/06/22

『安楽死を遂げるまで』でスイスの自殺幇助団体「ライフサークル」の医師に取材し、実際の場にも立ち会った著者は、今度は日本人で始めてスイスで安楽死をした女性とその家族に密着取材をします。

彼女のことはNHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」で6月2日に放送されています。

宮下さんの本が世に出てから、安楽死を希望する人からのメールがいくつか来ていました。

その中の一人、小島ミナさんは多系統萎縮症(MSA)という難病に罹っていました。

韓国の大学を出て、韓国語の通訳や翻訳などをして暮らしていた彼女は「個を貫く強い主張を持つ」人でした。

病が発覚してから故郷に戻り、一番上の姉夫婦と同居していました。

その間に何回か自殺を試みた末、宮下さんにメールを出した時点では病院に入院していました。

自我が強く、人生を自分でコントロールしてきた人たちで、周りに助けられることを好まないタイプの人が、不幸にも病気によって多くのことが一人でできなくなっていくのに、人に助けられることは嫌だと感じ、自分の人生をコントロールできなくなってしまうために選ぶ最期が、安楽死であると宮下さんは述べています。

周りに助けてもらってもいいと思う人は安楽死を選ばないということです。

韓国語はできても英語はそれほどできないミナさんでしたが、「ライフサークル」に問い合わせをし、会員になっていました。

その後、色々と連絡上のトラブルがありましたが、彼女の意思は強く、「ライフサークル」からスケジュールに空きができたという連絡があり、まだ動けるうちにということで11月28日に安楽死を決行することにします。

彼女は言います、「安楽死は、私に残された最後の希望の光なんです」と。

ミナさんは死ぬには早いことは自覚していました。

しかし、日本で安楽死が認められていない現状なので、スイスまで行ける体力が残っているうちにと考えたのです。

「ライフサークル」のプライシック医師は、死に方を自ら決めることは、人が生まれ持つ権利のひとつであると考えており、どう死ぬかを考えることは、どういきるかを考えることでもあるというのが彼女の信念だそうです。

この本を読んで思ったのは、「死」はあくまでも個人的なことであり、いい死とか悪い死というものはないし、他人がとやかく言うものではないということです。

安楽死がいいか悪いかを論じるのではなく、安楽死も選べる一つの手段であるという風になってくれたらいいなと思います。

本の中で「暖和ケアの技術が進むイギリスは、安楽死が法制化されている国々を暖和ケア後進国と見倣している」とありますが、イギリスの暖和ケアについて知りたいと思いました。

相変わらず変なところで寝ている兄犬です。

もし彼が病気で苦痛に喘いでいたら、私はどうするのだろう。

獣医に安楽死を頼むのかどうか・・・。

考えておかなければと思いました。

小島毬奈 『国境なき助産師が行く 難民救助の活動から見えてきたこと』 ― 2019/05/11

近所の図書館でカウンター待ちをしていたら、中学生ぐらいの男の子が司書さんに聞いているのが聞こえました。

「ニッコクはどこですか?」「ニッ・・・。何ですって?」「ニッコクです」

「ニッコク?」「特別な言い方なのかなぁ?」「国語辞典みたいなものならこちらです」

しばらくして、同じ子が辞書のページを見せながら、「伸ばし棒ってどこにありますか?」と聞いています。

「伸ばし・・・」「伸ばし棒です」「何を調べているの?」

家に帰ってから調べました。

ニッコクとは「日本国語大辞典」

伸ばし棒とは「長音符」 カードなどのーの記号のことだそうです。

おばさんは○○年生きているけど、知らなかった・・・(恥)。

「伸ばし棒って図書館にある?」って感じです。

これらの言葉って一般的なんでしょうか?

広辞苑は持っていても、ニッコクなんて持っている家、滅多にないわよねぇ。

国境なき医師団で助産師として参加した方の本も読んでみました。

彼女は自分が何故看護師になったとかいうことは書かず、主に派遣された場所のことを書いています。

白川さんはMSFに登録する前に語学力のなさを思い知ったと書いてありましたが、小島さんはその点、現場にいってから苦労されていますが、行く前に語学に自信がないように思えなかったので不思議に思っていましたら、著者紹介でわかりました。

彼女は旅行好きな父親の影響で海外に行くことが多く、高校時代にはオーストラリアに留学していたんです。

看護学校卒業後に助産学校に行ったということですから、勉強することが苦にならない人なのでしょうね。

そんな彼女はパキスタンを皮切りに、イラク・シリア・レバノン・スーダン・地中海難民捜索救助船等に派遣され、その経験をこの本に書いています。

彼女のいいところは、宗教や文化、習慣の違う人たちを尊重していることです。

そういうところは現地助産師たちのポテンシャルを信じ、「できる限り彼らの自主性に任せる」という態度からわかります。

なんでも援助に来た人がやってしまえば楽でしょうが、それでは援助がなくなった後どうなるのかということを考えたらわかることですものね。

考えるべきことは彼らの自立と未来です。

自身が女性であることからこういうことも思っています。

「女性は、生まれた国によって運命が大きく左右されます。もし私がパキスタンに生まれていたら、夫の所有物として扱われる人生だったかと思うと、たまたま日本に生まれたことは本当に幸運であると痛感します」

母体救命のために手術が必要なのに、手術するためには「男性」の家族の了承が必要だそうです。

その上、子宮摘出をしなければならなくなる可能性があると言うと、それを拒否するというのです。

自分の命を左右する決断も本人だけでは許されない、命よりも「子供の産めない女性に価値はない」という文化。

彼女でなくても日本に生まれたことを感謝する以外にありません。

この本を読んで知ったのは、リビア沿岸で難民救助をしている地中海難民捜索救助船「アクエリアス号」のことです。

このような船があることなんて全く知りませんでした。

2016~17年の二年間で約8000~10000人が海で命を落としているそうです。

何故リビアか。

アフリカの多くの国では内戦や貧困で生きていくためのお金を稼ぐ手段がありません。

そのことにつけ込まれ、リビアにはいい仕事があるという言葉を信じ、借金までしてリビアに渡ります。

しかし、そこは無法地帯で、人質となり身代金が要求され、払えないと売り飛ばされ、売春や強制労働をさせられることとなります。

ある程度働くと、ボートでイタリアへ行くチャンスがやってきます。

運がよければ救助船に助けられイタリアに行けますが、運がわるけりゃ捕まりまた留置所に戻されるか、そのまま海の藻屑となるか・・・。

救助船の悲惨な様子を小島さんはユーモアを交えた言葉で書き綴っています。

MSFでは「私は中絶のために業務を遂行します」という同意書にサインを義務づけられているそうです。

南スーダンに派遣された時は性暴力のカウンセリングも行っていたそうです。

火をおこすのに必要な薪を集めにいったら森の中で襲われたなどということが日常茶飯事。

レイプを受けたのは女性自身の責任とみなされ、責められ、加害者は法で裁かれることがないのです。

しかし、こういう一見救いのないような所でも、私たちが学ばなければならないことがあると小島さんは言います。

赤ちゃんを取り上げる時に早く出そうとして骨折させてしまったそうです。

日本ではえらいことになりますが、母親は彼女に"God bless you."と感謝したと言います。

「今あることに感謝」することのできない日本人は不幸であるとまで、彼女は言っています。

小島さんは日本人は他の国の人たちに比べるとおとなしくて意見も言わなくつまらないと最初は思っていたそうです。

でも、働いているうちに「日本人には忍耐の精神があり、その場を丸くおさめることが上手で協調性がある」ということに気づき、それが長所であると感じたそうです。

これからの国際社会を渡っていくためには彼女の言う日本人としての長所を生かしていく道を考えていくといいかもしれませんね。

小島さんはSOSメディテラネの募金を募っています。

見てみると、なんと救助船「アクエリアス号」が昨年末から活動停止になっているそうです。

ボートで海に出た難民の方々はどうなっているのでしょう。

令和で浮かれている日本にいる私に何ができるのかを問いている毎日です。

何も行動に移せない自分がもどかしいです。

白川優子 『紛争地の看護師』 ― 2019/05/04

「国境なき医師団(Médecins Sans Frontières=MSF)」を知っていますか。

1971年に設立し、1992年に日本事務局が発足したそうです。

1999年にノーベル平和賞を受賞したことで知った人が多いかもしれません。

この本を書いた白川さんは7歳の頃、テレビのドキュメンタリーで国境なき医師団のことを知ったそうです。

商業高校に入学し、3年生になり進路をなかなか決められなかった時に、クラスメートの一人が看護師になるために頑張っていると言ったのを聞き、自分も看護師になりたかったんだと気づきます。

7歳の時の埋もれていた記憶がこの時によみがえったのかもしれませんね。

その後、定時制の看護学校に入学し、半日を医療機関で勤務、半日を看護学校で勉強するという生活を四年間行い、看護師の資格を取りました。

看護師になった後は外科で経験を積んでいましたが、国境なき医師団がノーベル平和賞を取ったことを聞き、すぐに自分も参加しようとスタッフの募集説明会に行きます。

しかし、英語(またはフランス語)ができないことに気づき現実の厳しさを思い知ります。

ここで諦めたら終わりですが、白川さんは英会話学校に通い始めます。

でも、英会話学校の英語では医療活動を行うことは不可能です。

悩んでいる彼女に母親は後悔しないように今行動を起こすようにと言います。

それからの白川さんは留学資金を貯めるために産婦人科に転職し、資金を貯め、

2003年にオーストラリアのメルボルンに語学入学をし、2004年に大学に入学、

2006年に晴れてオーストラリアの看護師資格を取得します。

オーストラリアの病院で働いた後、MFSに入るために2010年に日本に帰国。

彼女は37歳になっており、初の派遣は内戦終結直後のスリランカでした。

紛争地では理想の医療などできません。

限りのある薬剤や物資、人材、設備ですが、その限界下で最善を尽くした医療を患者に提供することが求められていると白川さんは言います。

たとえそれが患者の手を握り続けていることであろうと。

その根底には「国、国籍、人種を越えた、同じ人間としての思い」があるのです。

本としては派遣された場所の羅列っぽいところが多くて、チョット残念でした。

彼女のようなことはできないけれど、でも何かできないか考えさせられます。

宮下洋一 『安楽死を遂げるまで』 ― 2019/04/24

2018年第40回講談社ノンフィクション賞受賞作品。

本書による「安楽死」とは「(患者本人の自発的意思に基づく要求で)意図的に生命を絶ったり、短縮したりする行為」のこと。

安楽死の種類は(1)積極的安楽死(2)自殺幇助(3)消極的安楽死(4)セデーション(終末期鎮静)の四つがある。

宮下さんは欧米の安楽死を行う団体の医師や安楽死をする人、そしてその家族にインタビューをし、安楽死の場にも立ち会っています。

スイスは他の国とは違い、他国の人も受け入れており、医師が点滴を用意し、安楽死を望む人が自分で死ぬ時を選べます(自殺幇助)。

他の国では医師が注射を打って死に至らしめています(積極的安楽死)。

「個」が確立している欧米の一部の国では安楽死は合法化されており、自分でふさわしいと思った時に死を選ぶことができます。

一方、日本はやっと尊厳死という言葉が一般化しつつあるという感じで、無駄な延命措置を行わない傾向になりつつありますが、まだまだ安楽死までは無理です。

自分のこととして考えると、死が確実で苦しみが続くのなら、安楽死をしたいと思います。

家族が安楽死を望むなら、その意思を尊重します。

でも、こう考える人は少ないのでしょうね。

自分はいいけど、家族は嫌だという人が多いんじゃないでしょうか。

重い内容ですが、どう死にたいかを考えることも必要だと思います。

その入り口としてこの本を読むことを薦めます。

片野ゆか 『平成犬バカ編集部』 ― 2019/03/17

『ゼロ!熊本市動物愛護センター10年の戦い』と『北里大学獣医学部犬部!』を書いた片野さんの本です。

今回は『Shi-Ba』という日本犬専門誌を作った男の物語です。

『Shi-Ba』という雑誌のことは知りませんでした。

家の犬、日本犬ではないものねぇ。

今までパチンコ雑誌の編集をやっていた井上祐彦は、干されてリストラ間近。

起死回生のために、思い切り好きなことをやろうと、企画会議で「日本犬の雑誌を作る」をプレゼンします。

すると、社長の廣瀬が「やってみな!」と鶴の一言。

辰巳出版の社長さんは懐の深い人(チャレンジャー?)なんですね。

最初の表紙犬は編集長・井上の愛犬・福太郎でした。

その他、モデルとして自分の犬をバンバン使います。

井上さん、本当に自分の好きなように雑誌を作ったのねぇ。

『Shi-Ba』は犬を家の中で飼う、ドッグフードを食べさせる、犬に服を着せるということが、まだ一般的ではなかった頃、2001年に発行されました。

この雑誌が今までの犬文化を変える一端を担ったようです。

犬バカとはこういう人たちのことを言うのだと思います。

好きを仕事にできて、楽しいだろうなぁ。

エピソードが面白すぎです。(本を読んでね)

『Shi-Ba』は読んだことがないけれど、今度買って読んでみます。

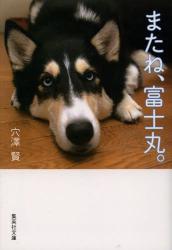

穴澤賢 『またね、富士丸』&『また、犬と暮らして。』 ― 2019/03/15

おもしろい本がないかとkindleのストアを見ていたら、犬の本がありました。

富士丸というハスキーとコリーのミックス犬のお話です。

彼はブログで有名になったようです。

その富士丸君が7歳という若さで急に亡くなった時のことと、その後、ペットロスで苦しむ富士丸君の飼い主・穴澤さんのことが書かれています。

たまたま穴澤さんが五時間ほど留守にした間に富士丸君は亡くなってしまったのです。

なんの前触れもなく・・・。

びっくりなのは、富士丸君が亡くなってからの穴澤さんです。

一週間、酒を飲み続け、周りの人たちが心配して駆けつけるなんて。

駆けつけてくれる人がいるだけ幸せだわねぇ。

それだけ富士丸君を愛していたのね。

でも、あれほどになるかしら・・・。

親が亡くなった時のことを思い返すと、家の犬たちが死んだら、私は悲しくて泣くでしょうが、だからといって穴澤さんほどにはならないと思います。

犬と親は比べられないかしら?

富士丸君が亡くなってからひどいペットロスに陥っていた穴澤さんですが、二年後になんとまた犬を飼ったそうです。

それも二匹。

一応、結婚もして、鎌倉に住んでいるそうです。

鎌倉に住んでいることが、ちょっとうらやましいです。

犬とか猫のかわいさは、飼っていない人にはわからないでしょうね。

表面的なかわいさを言っているのではないですよ。

写真を見て「かわいい」と誰でも言えますが、飼っている「かわいい」とは違うような気がします。

「富士丸な日々」は読んでないけど、犬との別れを思う人に、この二冊の本をおすすめします。

杉山春 『ネグレクト 育児放棄―真奈ちゃんはなぜ死んだか』 ― 2019/01/26

「ネグレクト」というのは「育児放棄」のことです。

子供に食事を満足に与えなかったり、病気やけがを放置したり、適切な衣類を供給しなかったりという、保護者としての責任を放棄する行為のことです。

2000年12月10日、愛知県名古屋市近郊のベッドタウンで、三歳の女の子が段ボールにいれられたまま、ほとんど食事も与えられず、ミイラのような状態で亡くなっているのが見つかりました。

両親は21歳でした。

三年半にも渡り取材をし書いた本です。

ここにも負の連鎖がありました。

21歳の夫婦が100%悪いと言い切れないものがあります。

彼らが育った環境もきちんと取材して書かれています。

大人になっていない子が子供を持つことの恐ろしさ。

子供を作ることは簡単でも、育てることは難しい。

家庭が子を育てるというよりも、地域が子育てをするということにしないと駄目になってきているようだけど。

そうは思っても、近所の子に話しかけられるかというと・・・できないわよねぇ。

怪しいおばさんと思われるでしょうしね。

だからと言って未だに保健所や児童相談所とかでできることは限られているでしょうし。

なかなかこれといった解決策は見つかっていないというのが現状です。

沢山の人にこのような本を読んでもらって考えてもらい、子供たちが住みやすい世の中になってくれるといいのですが。

渡辺一史 『こんな夜更けにバナナかよ 筋ジス・鹿野靖明とボランティアたち』 ― 2019/01/08

映画になった『こんな夜更けにバナナかよ』を読んでみました。

この本は映画のノベライズの方ではなく、2003年に出版され講談社ノンフィクション賞と大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した本です。

1959年生まれで札幌に住んでいる筋ジストロフィー患者、鹿野靖明(2002年に48歳でなくなっています)は施設を出て自立して暮していくことにします。

当時、障害を持った人は施設で生活するか、実家で一生世話になるかの2つしか選択肢はありませんでした。

彼には親に自分の介護のためにだけ人生を費やして欲しくない、自分も人として普通に生きていきたいという思いがありました。

筋ジストロフィーは全身の筋肉が衰えていく病気で、自分一人だけでは暮せません。

そのため無償・有償のボランティアに頼るしかないのです。

様々なボランティアたちが鹿野のところにやってきます。

鹿野は彼らに遠慮せずに、ともすればわがままと思われるようなこともやってもらいます。

題名になっているように、夜中にバナナが食べたいから買ってきてくれというように。

私ならそんなお願いはしません。

私だけではなく、多数の人もしないでしょう。

鹿野は違います。

普通の人と同じように暮らし、仕事し、恋し、結婚し、喧嘩し、思い通りの生き方をしようとします。

彼の生きようとするバイタリティがボランティアたちの心を動かしているように思います。

ボランティアって何だろうと思うことがあります。

鹿野のボランティアたちにインタビューしていますが、彼らの言葉がボランティアの意味を教えてくれます。

決して障害者にとって生きやすくはない日本。

どうしたらいいのか、考えるきっかけになる本でした。

河合香織 『ウスケボーイズ 日本ワインの革命児たち』 ― 2018/12/05

お酒が飲めないのに、お酒の本を読むのが好きです。

ビールならコップ半分、ワインなら一杯、飲めればいい方です。

何回か飲んで気分が悪くなり、周りに迷惑をかけていますから、いつも飲むときには気をつけます。

たま~に顔が青くなり、吐き気がすることがあるのです。

本人にもいつ気分が悪くなるのかわかりません。

飲まなければいいのでしょうが、雰囲気に負けて手を出してしまいます(笑)。

飲める人がうらやましいわぁ。

この本は日本産ワインを作るために奮闘した若者たち3人のお話です。

日本のワインというと思い出すのは赤玉ワイン。まずそうでした。

まだ20歳以下だった私は飲めませんでしたが。

その頃のワインは国産と謳っていましたが、実際は純粋な国産ではなかったようです。

ワイン造りに生食用のぶどうを使い、海外からワインやぶどう果汁を輸入して混ぜて作っていることが多かったそうです。

そういう世界の常識からかけ離れている日本のワイン造りに異を唱えていたのが醸造家・麻井宇介で、彼に教えを請ったのが、岡本英史、城戸亜紀人、曽我彰彦の3人の「ウスケボーイズ」でした。

彼らはワイン用ぶどうの栽培から醸造までを手がけ、ワイン造りに精力のすべてを傾けて挑みました。

日本のワインが美味しくなったのは、彼らの努力の賜物なのですねぇ。

小布施に行った時にワイナリーがあったのを思い出しました。

曽我さんのワイナリーだったんですね。(HPがおもしろいです)

簡単にはワインは買えなさそうです。

個人的には山梨県のワイナリー、ボーペイサージュの岡本さんのワインを飲んでみたいですけど。

飲めない私ですが、日本産ワインを応援したくなりました。

国分拓 『ノモレ』 ― 2018/11/09

本屋大賞 ノンフィクション本大賞の大賞作品が決まりましたね。

『極夜行』だそうです。

受賞前に図書館に予約しておいたので、今月中には読めそうです。

『告白 あるPKO隊員の死・23年目の真実』は読む時間がなくて途中で挫折してしまいましたけどね(恥)。

テレビのドキュメンタリー作品を本にした物って読みやすいものもあるけど、ちょっとというのも少なくないような気がします。

この『ノモレ』も本屋大賞ノミネート作品の一つで、NHKスペシャルを本にしたものだそうです。

1902年、ペルー、アマゾン。

ゴム農園で奴隷にされていた先住民が農園主を殺害し、二手に分かれて逃げた。

片方の先住民は故郷に戻ったが、もう片方の仲間は戻らず、100年以上の月日が経った。

2015年、突如イゾラド(文明社会と接触したことのないアマゾン先住民)が出現した。

彼らは会えなかったノモレ(仲間)なのか。

先住民イネ族のリーダー、ロメウは彼らと接触したが・・・。

ロメウの立場から本が書かれています。

ノンフィクションというよりも詩的過ぎてフィクションに近い感じです。

結末がちょっと期待はずれでしたが、分からない方がいいのかもしれませんね。

それにしても未だにイゾラドがいることに驚きました。

さすがアマゾン。

彼らが文明化してしまう方がいいのかどうか・・・。

難しいですね。

最近のコメント