山中伸弥&平尾誠二・恵子 『友情―平尾誠二と山中伸弥「最後の一年」』 ― 2018/01/30

平尾さんのことは知りませんでしたが、あのドラマ『スクールウオーズ』で有名な伏見工業高校ラグビー部で活躍した人だったんですね。

そういう人が、ガンに罹り、53歳という若くで亡くなってしまったとは。

この本はラガーマンの平尾さんと山中教授の友情の本です。

でも、私が思ったようなお涙頂戴の本ではありませんでした。

読み終わって、期待が大き過ぎたせいか、ちょっと物足りないような気がしましたが。

なるほどと思ったのは、プロでのチームワークとは「個人が責任を果たすこと」という言葉です。

馴れ合いではなく、一人一人がきっちりと己のすべきことをやることが大事だということですね。

仕事にも言えますね。

「人生はラグビーボールと同じ。楕円形のボールはどこに転がっていくかわからない。しょうがないやないか」

人生の理不尽さはしょうがない。

そういう思いで平尾さんはガンを受け入れたのでしょうか。

年を取ると友人といえる人がなかなか増えませんが、こういう風に友情を結べる人と出会えたということはうらやましいです。

平尾さんはガンになってお亡くなりになりましたが、山中さんという医療のスペシャリストが側にいてくれて、最善の治療ができたのではないでしょうか。

一般の人はそうはいきませんものね。

山中さんを信じ続け、闘病の辛さを周りに洩らさず、最後まで頑張りぬいた一生だったようです。

格好いいですね。

ご冥福をお祈りいたします。

「ママ、僕もラガーマンです。兄のタックルに負けません」by 弟。

高梨ゆき子 『大学病院の奈落』 ― 2017/12/26

図書館にリクエストを出してから大分経つので、どんな内容の本か忘れていました。

小説ではなくて、群馬大学病院で起こった患者18人連続死に関する医療物でした。

群馬大学病院というと、北関東屈指の医療拠点病院。

その病院で2011年から2014年の間に腹腔鏡を使った肝臓手術を受けた100人の患者のうち、少なくとも8人が死亡していることがわかりました。

この8人を執刀したのは第二外科の医師で、手術の前に病院の倫理審査を受ける必要があったのにもかかわらず、申請していませんでした。

その後、判明したことは、この医師は開腹手術でも10人の患者を死なせていたということです。

問題の医師は助教であるにもかかわらず、第二外科の消化器を担当する中心人物で、肝臓や胆嚢、膵臓の領域を専門としていましたが、技術は極めて未熟だったそうです。

この事件の背景には「白い巨塔」のような、大学の学長選挙や第一外科と第二外科の確執、自分は手術が下手なので彼をひきたてていた教授の存在などがあります。

この本は事件の背景を仔細に解き明かしています。

信じられないのは、このようなことを起こしても医師としての資格を剥奪されず、未だ群馬県のどこかの病院で医師として働いているということです。

遺族は何かおかしいと思っても、声を上がられず、未だ手術なんか受けさせなければよかったという自責の念に悩まされています。

どんな手術にも100%安全とは言えないということはわかっていますが、患者やその家族に対して起こったことをきちんと説明するというのは最低すべき責任だと思います。

そういう責任も果たさず、次々と手術を行っていったという精神構造がわかりません。

手術を行った医師は私の手術の腕はいいのだけど、たまたま患者の状態が悪く、運が悪かっただけと思っていたのでしょうか?

そして、そういう行為を止められなかった病院組織とはなんなんでしょうね。

手術を進められたら、患者側はセカンドオピニオンを利用したりして、その手術は最適なものかどうかよく調べてみることが大事ですね。

病院でいい医師に出会えるかどうか、それで運命が変わる、怖い世の中です。

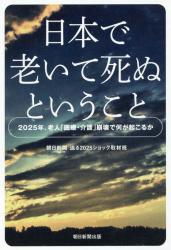

朝日新聞迫る2025ショック取材班 『日本で老いて死ぬということ 2025年、老人「医療・介護」崩壊で何が起こるか』 ― 2017/09/20

2025年になにが起こるかわかりますか?

団塊の世代がすべて後期高齢者の75歳になるのです。

病院も介護施設も足りなくなり、在宅死を迎える人が増えざる得ないという現実が迫っているのです。

その時までに訪問医師や看護師、介護福祉士が増えているのかどうか。

今と同じように不足しているというのが現実ではないでしょうか。

この本に出てくるような在宅死をどの地域に住んでいようが誰もが迎えられるような制度が早くできることを望みます。

まだまだ遠い自分の最期と思っていましたが、いつどうなるのかわかりません。

もし癌になったら、ホスピスは少なくとも6ヶ月ぐらい前に訪問しようと思っています。

悪くなってからすぐには入れない所がありますから。

私の場合は癌よりも脳や心臓の病気で死ぬ確率が高そうですがね。

とにかく延命処置はしないでほしいです。

葬式はしないで直葬とかがありますから、そうしてもらおうと思っています。

花が好きなので、花をいっぱい用意してもらい、音楽はフォーレのレクイエムかな?モーツァルトでもいいわ。

お墓には入りたくないので、海に遺骨を撒いてもらいたいのですが、許可なくできるのかどうか調べておきましょう。

こういうことを家族に伝えておくか、書いて置いておこうと思います。

夫は俺にではなく他の家族に言っておいてくれと言います。

自分が先に亡くなると思っているようです(笑)。

山本文緒 『再婚生活 私のうつ闘病日記』 ― 2017/01/23

庭の鉢植えが元気になりました。

寒さでセントポーリアやシクラメンが枯れそうになっていたのです。

日の当たる所に引越すると、やっと元気になってくれました。

薔薇が一輪咲きました。

真夏は花を育てる気になりませんが、冬は花を育てるのが楽しみになります。

山本文緒さんはうつ病で書けなくなっていたそうです。

とは言っても、私は彼女の本を読んだことがないし、ファンでもないので、知りませんでしたが。

この本は11年間に渡るうつ病の最後の4年間の記録です。

うつ病闘病記なのに、なんで題名に「再婚生活」とついているのかと疑問に思う人もいるでしょう。

うつのひどい時期と再婚生活が重なっており、編集者である旦那様は奥様の病がひどい時期に休職までしています。

最初は通い婚でしたが、しばらくしてから一緒に暮らすようになります。

旦那様が奥様に振り回されることもあるのですが、旦那様は奥様を見限るわけでもなく、黙って支えてくれます。

編集者という仕事で忙しいのにもかかわらず、奥様のために朝食とお昼のお弁当まで作るんですよ。

我が夫は私がこのようになったら支えてくれるだろうかと思ってしまいました。

どういうことでうつ病になるのか、それは人それぞれでしょう。

誰でもかかる可能性があります。

突然に何もかもやる気になれず、家事ができなくなる。だるくてどうしようもなく、起き上がれず寝てしまう。過眠と不眠が続いていく。そのうちそんな自分を責めてしまう・・・。

誰でもそんな時期が少なからずありますが、それがずっと続くとうつ病になるのでしょうかね。

私も家事をやる気になれず、家の中が汚いままで、料理もいい加減に作っていたことがありますが、体が楽になったら大丈夫だったので、うつではなくてただの体の病気だったようです。

今は午前中はだるく何もやる気になれず、午後に活動を始めますが、薬のせいなのか悩むところです。

病気ではないけれど、少なからずうつ傾向はあるのかもしれません。

山本さんの日記の前半を読んでいてびっくりしたのが、病気だというのに行動的だということです。

誘われれば外出をし、煙草を吸い、食べて飲んで、クラブに行き午前様。そして次の日はダウン。

日常的に食べる物はカップめんとモスのハンバーガー、油ギトギトの中華!

40代でこんなことしてたら体に悪いよね。

なにかこの人、強迫観念があるのかな?

これではゆっくりと休む間もないよなと思いました。

やはりこういう日常は病気を悪くするらしく、入院を繰り返しています。

入院していても忙しそうなのは何なんですかね。

後半の病気がよくなる頃には煙草を吸うのも止め、クラブにも行かなくなったようです。

体と心は密接にかかわっているんですねぇ。

笙野頼子さんとは文体が違うので、表現の違いがわかって一緒に読んでみるとおもしろいでしょう。

ただしうつ病の人は気をつけて読んでくださいとのことです。

NHKスペシャル取材班 『キラーストレス こころと体をどう守るか』 ― 2017/01/18

NHKスペシャルで放送した内容を本にしたものです。

簡単に内容を紹介してみますね。

現代人の脳はストレスに弱く、田舎に暮らしている人よりも都会に暮らしている人の方がストレスが強いようです。

都会は刺激が強すぎるし、人間関係もギスギスしているんでしょうねぇ。

若い女性(50歳以下)は男性や50歳以上の女性よりストレスに弱く、複数のストレスにさらされている場合には心臓病のリスクが高くなるそうです。

その年代の女性は子育てや親の世話、仕事などやらなければならないことが男性よりも多いですものね。

びっくりしたのは、子供時代にいじめや虐待などの強いストレス体験がある人はおとなになってから「ストレスに弱」くなるそうです。

子どもがどういう環境で育つかが病気になるかどうかにも関係するんですね。

「キラーストレス」とは医学用語ではなく、ストレスにより心の疲労が進み体に不調が現れ命の危険がもたらされることからNHKスペシャル取材班が名づけたのだそうです。

ストレス対策も紹介されています。

一つは「コーピング」(ストレス対処行動)。

ストレスがかかったときにどんな気晴らしをすれば気分がよくなるのかリストアップしておくということです。

どんな些細なことでもいいのです。100個リストアップしてみるといいそうです。

100個もできるかしらと心配になりますが、「やってらんねー、と心でつぶやく」とか「好きな豚骨ラーメンをイメージ」、「雨音を聞く」、「宝くじが当たったと妄想」とかなんでもいいのです。

「死ぬまでにしたいこと」リストよりも簡単にできるかもしれませんね。

もう一つの対策は「マインドフル」。

「はっと我に返った状態」「今の現実に注意が向いた状態」を「マインドフル」というんだとか。

「マインドフル」になるいい方法が瞑想です。

瞑想のやり方なども書いてありますから、興味のある方は本を読んでください。

ストレスのない人生ってありませんが、そのストレスとどう付き合っていくのかが大事なんですね。

私の病気もストレスと密接にかかわっているのかもしれません。

これからはのんびりと暮らすか、またストレスいっぱいの生活をしていくのか、考えどころです。

新しい病気は健康な人よりも心臓や脳などに影響があるらしいので、本当に「キラーストレス」になってしまうかもしれませんね。

よく考えますわ。

笙野頼子 『未闘病記―膠原病、「混合性結合組織病」の』 ― 2017/01/14

ハウスの中でふせをしていることがよくあります。

ママが少しでも暇そうになるのを待っているのです。

ソファにママが座わると、飛び出してきます(笑)。

笙野さんの本は読んだことがありませんし、どんな作家さんなのか知りませんでした。

わかりにくい(?)本を書いていて、他の作家たちと論争をかわしていたり、猫を巡って近所とやりあったりしている方なんですね。

猫ラブはすごいです。

わざわざ猫のために家を建てていますから。

入院も猫がいるから嫌だとか。

どこかの書評で紹介されていて、表紙の猫さんがかわいいので読んでみました。

文学的闘病記という感じですかね。

膠原病とはどういう病気なのか、名前は知ってはいても症状までは知りません。

一概にどういう病とは言えないそうで、三者三様なのだそうです。

彼女の本を読んでいないので何とも言えませんが、彼女の書くものは知らない間にかかっていた病気の症状と深く関わっていたようです。

この本もただの闘病記ではないので、たまに表現がわかりずらいところがありますが、少しなので彼女の本の中では読みやすい方なのでしょう。

するすると読めますよ。

病気になって思うのは、病気の辛さは他の人にはわからないので、見かけで判断され、ただの怠けとか思われたりすることがあるということです。

病気になっていることを本人さえも気づかない場合もあり、本人も自分はただの怠け者と思っていたりしますから。

やっと病名がついて、病気のせいだったのかと納得しますものねぇ。

笙野さんの作品では病気からくる体の違和感や生きにくさが文学に昇華されているのでしょうね。

本の中で印象に残っている場面があります。

病院の近くのバス停のベンチが、膠原病の人たちが多く利用しているであろうバス停のベンチが、よくある誰でも座れるベンチではなくて、鉄のパイプでできたベンチだというのです。

パイプが冷たくて、お尻にくいこむようなものなのだそうです。

何故そんなベンチを置いているのでしょうか?

大げさですが、日本社会の象徴みたいなベンチですね。

たぶんホームレスさんたちにベンチで寝て欲しくないとかあるんでしょうね。

それ以外にベンチがパイプという理由があるかな・・・?

そのために病気で辛い人たちが座れないという結果になっています。

世の中のすべては健康な人たちを基準にしていますから、こういうことになるんでしょうね。

自分が社会的弱者になって初めてわかるということが多いですね。

もっと高齢化が進むとどうなるんでしょうね。

ひっそりと自宅付近で暮らしていくしかなくなりますかね。

そうなる前にやりたいことはやっておきましょう。

この本を読んでから笙野さんの本を読みたくなったかというと、そうでもないです。

ちょっと面倒そうなお方という印象ですから、書いたものも・・・ね。

ちょっと変わった闘病記を読みたい方、是非読んでみてください。

山口仲美 『大学教授がガンになってわかったこと』 ― 2017/01/13

図書館で予約本が来たので、散歩の途中で取りに行きました。

図書館のポールにリードをつけて待たせておくと、こんな風に待っていました。

躾けてないので、座ってじっと待つのは無理そうです。

「ママ、急にいなくなるのってひどい!僕、心配になったじゃない」by 弟わんこ

日本学部の教授がガンになりました。

最初は大腸がん。

血便がでたら、すぐに腸の内視鏡検査をした方がいいですね。

そうはわかっていても、真実を知るのは怖いので、私も躊躇しそうですが。

山口さんは職業柄か結構冷静な方のようにお見受けします。

がんってわかったら、普通の人は訳が分からなくなり、病院も医師が勧める所にして、転院はなかなかしないんではないでしょうか。

彼女はホームドクターから勧められた病院に一応内視鏡検査をしに行くのですが、事前の検査で嫌なことがあり、ホームドクターにはっきりとこの病院はこういう所が嫌だと説明し、他の病院を紹介してもらいます。

ホームドクターも分かりのいい人だったということもあるのでしょうが、山口さんも会ったことはないのですが、穏やかな物言いの人なのではないでしょうか。

「断る勇気を持つ」ことが、治療を受ける患者側の必須の心得である、と山口さんは書いています。

では、どうやって病院を探したらいいのでしょうか。

彼女は口コミでした。

同僚やら上司、知り合いに聞くのです。

がんなら身近に罹った人が大勢いますから、口コミはよさそうですね。

(難病系は身近にはめったにいないので、ネットやら本やらを見るしかないです)

後で彼女は2つの病院のどちらにしようか迷いますが、メリットやデメリットをよ~く考え、自分で病院を決定します。

もし、その選んだ病院がダメな病院だったら、出来る限り早期に転院すること。

当たり前のことですが、生死を左右することですから、色々と考えて時間のロスをしないようにしなければなりません。

手術が必要だと言われるとセカンドオピニオンも欲しくなります。

山口さんも気軽に他のお医者さんの意見も聞いてみたくなりました。

しかし、はっきり物を言う山口さんでも主治医にセカンドオピニオンのことを言いだせませんでした。

かかりつけ医との関係も上手く行っていなかったので、聞けません。

運のいいことに、山口さんの家の両隣が医師の家でした。(こんなこと滅多にないですよね)

隣のご主人の医院を教えてもらって、そこに行ったそうです。

かかりつけ医との関係は常に良好にしておくことが大事ですね。

私の友人はかかりつけ医に相談しないで、直接癌研に行ってしまいました。

後にそのかかりつけ医に抗がん剤のことを相談すると、「ネットに色々とのってるので自分で調べてみるといい」と言われたそうです。

山口さんは大腸がんの術後検診で脾臓に腫瘍が見つかりました。

すぐに手術ということになったのですが、彼女は手術することが必要かどうか迷っていました。

脾臓の手術は内臓の中では一番難易度の高い手術と言われているので、恐怖心を感じるようになっていたのです。

同僚の紹介でK(たぶん近藤)先生にデータを見てもらいましたが、彼はデータをよく見ずに「脾臓がんは手術しても助からない。手術をしなくてもいいでしょう」と言ったそうです。

知り合いの元医師の紹介でいったセカンドオピニオンの医師は、「早期に発見できたことは千載一遇のチャンス」だから手術を受けなさいと言いました。

彼女はセカンドオピニオンの帰りの電車の中で、同じ脾臓ガンで亡くなったスティーブ・ジョブズのことを思い出し、何もせずにいるよりも、チャレンジしよう、「生きる」ことに積極的な努力をしてみようと思い、手術を決断します。

手術を受けるかどうかは、手術予定日ギリギリまで考えて決断してもいいのです。

入院してからも考えていた人がいるそうです。

手術を受ける時には、術式と手術のリスクはちゃんと説明してもらいましょうね。

山口さんはいい医師や看護師に出会ったように思えるかもしれませんが、そうでもなかったことも正直に書いています。

医師の困ったチャンは、脾臓の手術をしてくれた医師です。

手術の腕は一流なのに、話すと患者を落ち込ませるんです。

抗がん剤治療に入ってから、山口さんは彼とは違う医師のところに行っています。

前にお世話になっていた医師に相談し、別の医師を紹介してもらったのです。

人柄の優れた紹介者なら、同じような優れた人を紹介してもらえる確率が高いと山口さんは書いていますが、実際にはそういう医師と知り合いになるのも難しいですよね。

がんで初めて病院にかかる人が多いんですから。

私の友人は抗がん剤治療を2回してから止めると言ったところ、医師に精神的疾患があるのではないかと思われたそうです。

癌の治療を途中で止めるには、医師と仲違いするぐらいの気持ちでいないと駄目なのでしょうかね。

一度読んでおくと、病気の対処法がわかっていいでしょう。

人間っていつまでも元気ではないし、いつか死ぬのですから、その時が来てあわてないことも必要だと思います。

村上春樹 『ラオスにいったい何があるというんですか?』 ― 2016/05/10

紀行文集です。

ボストン、アイスランド、2つのポートランド、ギリシャ、ニューヨーク、フィンランド、ラオス、トスカナ、そして熊本県。

読みながら一度は行ってもいいかなと思ったのが、アイスランドです。

アイスランドってあまりイメージのわかないところですが、森がなく、温泉が豊富で、町の中でオーロラが見られるなんて、おもしろそうです。

村上さんの趣味なのか、これといって何かがあるというから行くという感じでないのがいいですね。

題名のラオスも一般的に観光しに行きませんよね。

タイとかベトナムに行くと言っても誰も不思議に思いませんが、ラオスに行きますと言うと、「ラオス?ラオスに何しにいくの?」と言われそうです。

残念ながらイメージがわきません。

ベトナムとタイの付近にある国というだけです。

でも、知らない国を旅するのもよさそうに思います。

どんな所にも日本とは違ったところがあるし、それを楽しむのが旅の醍醐味ですものね。

机に世界地図を置いて、目をつぶり、エイって指さしで当たった国に旅してみましょうか。

最後に出てくる熊本の風景は今はどうなったのでしょうか。

くまモンは避難所へ慰問に行ったようですが。

兄犬はめずらしくスヌーピー小屋で寝ていました。

次々と花が咲いています。

この花も植えた時に一端花が枯れてしまいましたが、また咲いてくれました。

倉嶋厚 『やまない雨はない 妻の死、うつ病、それから・・・』 ― 2016/05/09

夫が先に死んだ妻は元気になるということをよく聞きますが、この本を読むと本当なのかもと思います。

実家の母も、彼女の心の中はわかりませんが、父が亡くなってからもかわらず過ごしています。

我家も夫は絶対に私よりも先に死ぬと言っています。

女の方が精神的に自立しているのでしょうかね。

そういえば夫に先立たれた妻の書いた本ってあったっけ?

すぐにはでてきません。

反対に夫が書いた本は、いくつか思い出せます。

そんなもんなのかもしれませんね。

夫の死よりも、身近に感じるのは犬の死です。

寿命が14歳ぐらいなので、自分よりも先に死ぬものと思っていますから。

本当はそれも確実ではないのにね。

この頃、甘えてばかりいる兄犬です。

私がソファに横になると、僕もと言って騒ぎ出します。

片野ゆか 『動物翻訳家 心の声をキャッチする、飼育員のリアルストーリー』 ― 2016/03/03

久しぶりの大田黒公園は人が少なくていいです。

掃除をした後だからか、水が透明で下がよく見えます。

鴨が一匹、じっと動きません。

梅が咲いていました。

ここは桜がないので、紅葉の時以外はひっそりしていて穴場です。

家のそばに犬が入れる公園がないので、ちょっと残念。

犬は天気のいい日はずっと外にいたいんでしょうね。

動物に関するノンフィクションを書いている片野さんの、今度は動物園物です。

日本各地の動物園ではできるだけ本来の住まいに近い環境にして、動物たちが幸福に暮らせるようにしようとしています。

「環境エンリッチメント」という考えなのだそうです。

本にでてくるペンギンやチンパンジー、アフリカゲコウ、キリンの飼育員さんたちは彼らのこころを理解しようとして頑張っています。

人間のエゴで動物を閉じ込めているんだから、せめて居心地のいい住環境は与えて欲しいですよね。

この本を読んで、志村動物園のチンパンジーのパンくんが何故ガラス越しにしか志村さんと会えないのかがわかりました。

パンくんは幸せなのかな?

我家の犬たちは今日も幸せそうに寝ています。

兄は新しい餌を食べた夜に、餌を吐いてしまいました。

魚系の餌は苦手みたいです。

我家の犬の気持ちを考えると、人間は犬の側にずっといなくてはならなくなり、他のことが何もできなくなりそうです。

犬の気持ちはほどほどに聞いてあげることにしますわ(笑)。

最近のコメント