「夜のピクニック」を観る ― 2007/08/19

『夜のピクニック』の映画版を観ました。

邦画はめったに観ないのですが、同僚にこの小説の文庫本を貸していて、その話をしていると、別の同僚が割り込んできて、「僕の母校です」と言ったのです。

まさかこの小説のようなことをやっている高校があるなんて、思いもよりませんでした。

後で調べてみると、茨城県立水戸第一高等学校で「歩く会」というものをやっているんですね。

撮影も実際に「歩く会」で使う道筋と学校を使っているそうです。

彼がDVDを持っているので貸してくれました。

概して小説を読んだ後に映画を観るとがっかりすることが多いのですが、小説自体がそれほど文学していなくてマンガチックなのが幸いしたのか、私のイメージとそれほど隔たりがありませんでした。

その意味でこの映画は成功していると思います。

高校時代のノスタルジーに浸りたい方はどうぞ観てください。

邦画はめったに観ないのですが、同僚にこの小説の文庫本を貸していて、その話をしていると、別の同僚が割り込んできて、「僕の母校です」と言ったのです。

まさかこの小説のようなことをやっている高校があるなんて、思いもよりませんでした。

後で調べてみると、茨城県立水戸第一高等学校で「歩く会」というものをやっているんですね。

撮影も実際に「歩く会」で使う道筋と学校を使っているそうです。

彼がDVDを持っているので貸してくれました。

概して小説を読んだ後に映画を観るとがっかりすることが多いのですが、小説自体がそれほど文学していなくてマンガチックなのが幸いしたのか、私のイメージとそれほど隔たりがありませんでした。

その意味でこの映画は成功していると思います。

高校時代のノスタルジーに浸りたい方はどうぞ観てください。

パトリシア・コーンウェル 『捜査官ガラーノ』 ― 2007/08/22

『検屍官シリーズ』のパトリシア・コーンウェルがニューヨーク・タイムズ・マガジンに連載していたミステリーです。

そのものずばり。新主人公の名前を日本での題名にしています。

ウィンストン・ガラーノはマサチューセッツ州警察捜査官。

父親が黒人で母親がイタリア人の混血児で、褐色の肌、漆黒の髪のハンサムボーイです。

その容姿のためか、何故か野心家で美貌の地区検事、モニーク・ラモントに気に入られ、いろいろな仕事を押しつけられて、振り回されています。

今回は彼女の気まぐれからか、全米法医学アカデミーの研修に行かされていたのに、急に呼び戻されます。

飛行機で駆けつけたのに、ラモントは遅れてきた上に、二十年前の老女殺害事件を再捜査するようにと命じます。

一体なんのために?

ラモントに会った夜、祖母の家に行くと、不思議な力がある祖母はタロットを使いある予言をします。

早い場面展開で一気に読ませます。シリーズ化するとおもしろいかも。

そのものずばり。新主人公の名前を日本での題名にしています。

ウィンストン・ガラーノはマサチューセッツ州警察捜査官。

父親が黒人で母親がイタリア人の混血児で、褐色の肌、漆黒の髪のハンサムボーイです。

その容姿のためか、何故か野心家で美貌の地区検事、モニーク・ラモントに気に入られ、いろいろな仕事を押しつけられて、振り回されています。

今回は彼女の気まぐれからか、全米法医学アカデミーの研修に行かされていたのに、急に呼び戻されます。

飛行機で駆けつけたのに、ラモントは遅れてきた上に、二十年前の老女殺害事件を再捜査するようにと命じます。

一体なんのために?

ラモントに会った夜、祖母の家に行くと、不思議な力がある祖母はタロットを使いある予言をします。

早い場面展開で一気に読ませます。シリーズ化するとおもしろいかも。

桐野夏生 『残虐記』 ― 2007/08/24

桐野夏生の『グロテスク』を読んだときに、どうしてこの人はこんなにも女のもつドロドロとした部分―嫉妬、憎しみ、妬み等―を書くのだろうかと思いました。

昔の河野多恵子に通じる冷たい目を感じたのです。

『残虐記』は少女監禁事件を基に、犯人ではなく、監禁された少女の内面を描いた作品です。

作家の持つ想像力が遺憾なく発揮されています。

流石・・・。

しかし、嫌悪感も感じるということも否定できません。

読後感が別れる小説かもしれません。(これを気持ちのいい本とは誰も言わないでしょうが・・・)

昔の河野多恵子に通じる冷たい目を感じたのです。

『残虐記』は少女監禁事件を基に、犯人ではなく、監禁された少女の内面を描いた作品です。

作家の持つ想像力が遺憾なく発揮されています。

流石・・・。

しかし、嫌悪感も感じるということも否定できません。

読後感が別れる小説かもしれません。(これを気持ちのいい本とは誰も言わないでしょうが・・・)

梨木香歩 『西の魔女が死んだ』 ― 2007/08/25

病院で待つことになりそうなので、買った本です。

夏休みの新潮社文庫の100冊に入っているのが、なるほどと思えました。

可愛い本です。

主人公のまいは、お父さんは単身赴任なので、仕事をしている母親と二人暮らしをしています。

中学校に入ってから季節の変わり目の喘息の発作もあり、友だちをしいて作ろうという働きかけもしなかったため、クラスで孤立してしまい、だんだんと学校に行くのが苦痛になってきました。

ある日、彼女は「わたしはもう学校に行かない。あそこは私に苦痛を与える場でしかないの」と宣言します。

困った母と父はまいを田舎に住む祖母のところにあずけることにします。

祖母は外国人で、ミッション系の私立中学で英語を教えているときに、祖父と出会い結婚し、祖父が死んでからも日本に住み続けています。

完璧に家事をこなす人で、母はそれがうとましく、家を出て行き、今は仕事を主とした暮らしをしています。

まいの都会で低下していたエネルギーも田舎で「魔女修行」をするうちに蓄積されていきます。

そうまいのおばあちゃんは魔女だったのです。

まいも魔女になりたいからと、おばあちゃんから魔女になるためにどんな努力をしたらいいのかを聞きます。

おばあちゃんは基礎トレーニングと称し、「早寝早起き。食事をしっかりとり、よく運動し、規則正しい生活をする」と言います。

祖母と規則正しい自然に即した生活をするうちに、まいは元気になっていきます。

ある日、父が田舎にやってきます。

別れて暮らすのは不自然だから、母が仕事を辞めて父の暮らす町にくることになったという知らせをもって。

まいは迷います。

転校したからといって、根本的な問題の解決ができないのではないかと。

しかし、祖母は言います。

「自分が楽に生きられる場所を求めたからといって、後ろめたく思う必要はありませんよ。サボテンは水の中に生える必要はないし、蓮の花は空中では咲かない。シロクマがハワイより北極で生きるほうを選んだからといって、だれがシロクマを責めますか」

いじめなどで登校拒否になっている子に対し、その子にも悪いところがあるから自分を変えないといけないとか、なんで戦わないのかということは簡単です。

そういうすぐ諦めないという根性は必要ではあるけれど、ある程度時間がたったら、環境を変えるということも考えてあげることが必要だと思います。

どこかにその子が輝ける場があると思うからです。

さて、まいはどういう選択をするのでしょうか?

大人が読むと、ちょっといい子過ぎるまいと善人過ぎるおばあちゃんですが、小学生や中学生に、夏休みの一冊にいい本です。

是非読んでみてください。

夏休みの新潮社文庫の100冊に入っているのが、なるほどと思えました。

可愛い本です。

主人公のまいは、お父さんは単身赴任なので、仕事をしている母親と二人暮らしをしています。

中学校に入ってから季節の変わり目の喘息の発作もあり、友だちをしいて作ろうという働きかけもしなかったため、クラスで孤立してしまい、だんだんと学校に行くのが苦痛になってきました。

ある日、彼女は「わたしはもう学校に行かない。あそこは私に苦痛を与える場でしかないの」と宣言します。

困った母と父はまいを田舎に住む祖母のところにあずけることにします。

祖母は外国人で、ミッション系の私立中学で英語を教えているときに、祖父と出会い結婚し、祖父が死んでからも日本に住み続けています。

完璧に家事をこなす人で、母はそれがうとましく、家を出て行き、今は仕事を主とした暮らしをしています。

まいの都会で低下していたエネルギーも田舎で「魔女修行」をするうちに蓄積されていきます。

そうまいのおばあちゃんは魔女だったのです。

まいも魔女になりたいからと、おばあちゃんから魔女になるためにどんな努力をしたらいいのかを聞きます。

おばあちゃんは基礎トレーニングと称し、「早寝早起き。食事をしっかりとり、よく運動し、規則正しい生活をする」と言います。

祖母と規則正しい自然に即した生活をするうちに、まいは元気になっていきます。

ある日、父が田舎にやってきます。

別れて暮らすのは不自然だから、母が仕事を辞めて父の暮らす町にくることになったという知らせをもって。

まいは迷います。

転校したからといって、根本的な問題の解決ができないのではないかと。

しかし、祖母は言います。

「自分が楽に生きられる場所を求めたからといって、後ろめたく思う必要はありませんよ。サボテンは水の中に生える必要はないし、蓮の花は空中では咲かない。シロクマがハワイより北極で生きるほうを選んだからといって、だれがシロクマを責めますか」

いじめなどで登校拒否になっている子に対し、その子にも悪いところがあるから自分を変えないといけないとか、なんで戦わないのかということは簡単です。

そういうすぐ諦めないという根性は必要ではあるけれど、ある程度時間がたったら、環境を変えるということも考えてあげることが必要だと思います。

どこかにその子が輝ける場があると思うからです。

さて、まいはどういう選択をするのでしょうか?

大人が読むと、ちょっといい子過ぎるまいと善人過ぎるおばあちゃんですが、小学生や中学生に、夏休みの一冊にいい本です。

是非読んでみてください。

三田紀房 『ドラゴン桜』最終巻 ― 2007/08/26

『ドラゴン桜』が終わりました。

東大入試の結果は、なんとなく予想できましたが、予想通りでした。

もちろん、ここには書きませんけどね。

桜木が最後に二人に言ったことは、

「受け取ったもんはきっちり大人に返せ。それがお前らガキの義務だ。だから親孝行しろ。産んで育ててもらったら、それを現金でちゃんと支払え。好きで生まれたんじゃねえなんて、ヌカしやがったら張り倒すぞ」

「生きてる・・・。こんな最高で素晴らしいこと、親から与えてもらったんだろが、ありがたいと思え・・・。感謝しろ」

「学校だって同じだ。お前らに勉強教えて賢くしてやった・・・。そのおかげで社会に出て生きていけるようになった。学校にも感謝しろ。そして見返りをよこせ。借りは返す・・・。それでやっと対等だ。まともな付き合いは、そこから始まるんだ」

東大に入っても入らなくても、それだけで人生は決まりません。

どの大学に入っても、それからその人がどうするかにかかっているんだと思います。

社会に出れば、どの大学を出たかは関係ないことが多いです。

それに、ただ東大に入るためだけの勉強には、なんかむなしいモノを感じてしまいます。

これがやりたいから頑張っているというものが欲しいですよね。と言っても、私は東大卒じゃないから、あまり説得力がないですが・・・。

東大に入った水野、矢島のその後というマンガが描かれたら、どうなるでしょうかね。

まあ、描かれることはないとは思いますが。

東大入試の結果は、なんとなく予想できましたが、予想通りでした。

もちろん、ここには書きませんけどね。

桜木が最後に二人に言ったことは、

「受け取ったもんはきっちり大人に返せ。それがお前らガキの義務だ。だから親孝行しろ。産んで育ててもらったら、それを現金でちゃんと支払え。好きで生まれたんじゃねえなんて、ヌカしやがったら張り倒すぞ」

「生きてる・・・。こんな最高で素晴らしいこと、親から与えてもらったんだろが、ありがたいと思え・・・。感謝しろ」

「学校だって同じだ。お前らに勉強教えて賢くしてやった・・・。そのおかげで社会に出て生きていけるようになった。学校にも感謝しろ。そして見返りをよこせ。借りは返す・・・。それでやっと対等だ。まともな付き合いは、そこから始まるんだ」

東大に入っても入らなくても、それだけで人生は決まりません。

どの大学に入っても、それからその人がどうするかにかかっているんだと思います。

社会に出れば、どの大学を出たかは関係ないことが多いです。

それに、ただ東大に入るためだけの勉強には、なんかむなしいモノを感じてしまいます。

これがやりたいから頑張っているというものが欲しいですよね。と言っても、私は東大卒じゃないから、あまり説得力がないですが・・・。

東大に入った水野、矢島のその後というマンガが描かれたら、どうなるでしょうかね。

まあ、描かれることはないとは思いますが。

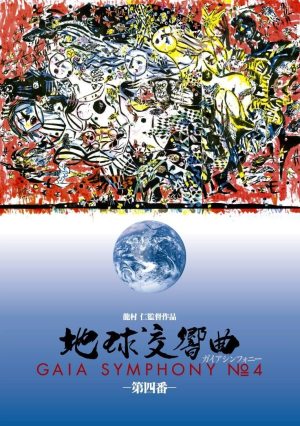

「地球交響曲 第四番」を観る ― 2007/08/28

五月に『地球交響曲第六番』を観て以来、見逃していた第四番と第五番をいつか観たいと思っていました。

阿佐ヶ谷のラピュタでやっているので、思いきって二本、観てやろうと思ったのですが、無謀でした。

目が映画館のような暗いところでは疲れるのです。

大学時代には三鷹で立て続けに「ロッキー」三部作を観てもなんともなかったのですが、若さ?

一本目から頭痛がしてきました。それでも今回見逃すと、次回いつになるのかわからないと、無理をして二本観ました。

最後はフラフラ~(大げさですねぇ)。

第四番は子ども達に対するメッセージを考えた内容だったようです。

五番でわかったのですが、監督の龍村さんに子どもができてたらしく(年齢を考えると、遅い子どもですね)、そのためもあったのかもしれません。

この映画は4人の映像で成り立っています。

個々の人の日常生活を描きながら、インタビューをしていくのです。

第四番では、「ガイア理論」の生物物理学者、ジェームズ・ラブロックとサーファーのジェリー・ロペス、野生チンパンジー研究家のジェーン・グドール、そして版画家の名嘉睦念が出演しています。

不勉強でしたが、どうもジェームズ・ラブロックの理論に触発され、この映画が作られたようです。

彼は地球はそれ自体が大きな生命システムであると考えています(詳しくは彼の本を読んでみてください)。

例えば微量の汚染物質でもイギリスで大気に撒かれれば、それを日本で検出できるそうです。

地球をひとつのものとして考え、環境問題を語らなければならないということですね。

彼はイギリスにくらし、どこにも属さずに研究をしています。

自宅の周りの土地を少しずつ買い取り、自然に戻しているそうです。

印象的だった彼の言葉は次のようなものです。

「頭ばかり使って、手を使わないと何かが腐ってきて、良いアイデアさえ、浮かばなくなるのです」

「海がなければ、すべてのいのちも、ガイアもなかった、ということは誰でも知っています。

しかし、いのちがなければ海もなかったということについては、ほとんどの人が知りません」

ジェリー・ロペスのことは全く知りませんでした。

日本でサーフィンをやっているというと、「もてたいため」とかただ「格好いいから」とか思ってしまいますよね(すみません、私の固定観念です)。

海の中に八時間もいても、たった数分しか波に乗れないのだそうです。

その一時のために待つのです。

彼は言います。

「サーフィンが究極的に教えてくれることは謙虚さです。大自然の力は決して対抗できるものではない。唯一の許される道は共に歩むことです」

「サーフィンは、単なる肉体的、視覚的な体験ではなくより深い霊的な体験を与えてくれるんです。だから、その一瞬のために道具の準備はもちろんのこと、人生のすべてを捧げるのです」

ジェーン・グドールはよい家族に恵まれた人です。

特に母親はすごい人です。

未婚の女性を一人でアフリカに派遣することを躊躇している政府を説得するために、娘と一緒にタンザニアまで行くのですから。

彼女は母親と一緒にゴンベの森で暮らし、チンパンジーの生態調査を行い、チンパンジーが道具を使うことを発見したそうです。

穏やかな素敵な女性です。

「長い間自然の森の中で生活していると、本当は「死」というものがないんだ、ということがよくわかってきます。あるのは、いのちの「循環」だけなんです」

「ひとはまず、肉体的な進化を遂げ、次に文化的進化へと進みました。これは少し早足でした。次に来るのが、魂の進化です。それはすでに始まっていました。でも、物質的な欲望、西洋的な価値観のために、一時、そこから遠ざかっています。しかし、霊性は人間の本質そのものです。それを拒絶しているのは、科学的に検証できないからでしょう」

名嘉睦念は沖縄出身の版画家です。

作風は沖縄の土地と堅く結びついた棟方志功(?)らしきものです。

生まれた土地の伊是名島にいる彼は自然児そのもの。

沖縄という土地が彼を育てたのだということが、よくわかります。

彼が彫刻刀で彫り始めたときには、もう作品は完成しています。

下書きもなく、感性のおもむくままに削っていきます。

神懸かり的なものを感じます。

「むしろ目に見えている世界っていうか、現実としてある世界が(より?)、ずっと心の中に起こっている世界の方が、実は遙かに遠大で大きいんじゃないか。」

「沖縄の格言に”生まれればちとし”っていうのがあるんですね。うまれたら90になる老人も、生まれたての赤ちゃんも生を受けてるという意味で同じだと、平等だと。生きているってことは、先に誰が死ぬかわからないんですよね。生きているっていう意味でみんな平等ですと。だから、生きている今をおろそかにするなと。この世に生まれるってことは、既に生を受けた時点で祝福されているんですよね」

「幸せは減らない」

地に足をつけた生活をしてるかな?とフト立ち止まって考えてしまう、そういう映画でした。

阿佐ヶ谷のラピュタでやっているので、思いきって二本、観てやろうと思ったのですが、無謀でした。

目が映画館のような暗いところでは疲れるのです。

大学時代には三鷹で立て続けに「ロッキー」三部作を観てもなんともなかったのですが、若さ?

一本目から頭痛がしてきました。それでも今回見逃すと、次回いつになるのかわからないと、無理をして二本観ました。

最後はフラフラ~(大げさですねぇ)。

第四番は子ども達に対するメッセージを考えた内容だったようです。

五番でわかったのですが、監督の龍村さんに子どもができてたらしく(年齢を考えると、遅い子どもですね)、そのためもあったのかもしれません。

この映画は4人の映像で成り立っています。

個々の人の日常生活を描きながら、インタビューをしていくのです。

第四番では、「ガイア理論」の生物物理学者、ジェームズ・ラブロックとサーファーのジェリー・ロペス、野生チンパンジー研究家のジェーン・グドール、そして版画家の名嘉睦念が出演しています。

不勉強でしたが、どうもジェームズ・ラブロックの理論に触発され、この映画が作られたようです。

彼は地球はそれ自体が大きな生命システムであると考えています(詳しくは彼の本を読んでみてください)。

例えば微量の汚染物質でもイギリスで大気に撒かれれば、それを日本で検出できるそうです。

地球をひとつのものとして考え、環境問題を語らなければならないということですね。

彼はイギリスにくらし、どこにも属さずに研究をしています。

自宅の周りの土地を少しずつ買い取り、自然に戻しているそうです。

印象的だった彼の言葉は次のようなものです。

「頭ばかり使って、手を使わないと何かが腐ってきて、良いアイデアさえ、浮かばなくなるのです」

「海がなければ、すべてのいのちも、ガイアもなかった、ということは誰でも知っています。

しかし、いのちがなければ海もなかったということについては、ほとんどの人が知りません」

ジェリー・ロペスのことは全く知りませんでした。

日本でサーフィンをやっているというと、「もてたいため」とかただ「格好いいから」とか思ってしまいますよね(すみません、私の固定観念です)。

海の中に八時間もいても、たった数分しか波に乗れないのだそうです。

その一時のために待つのです。

彼は言います。

「サーフィンが究極的に教えてくれることは謙虚さです。大自然の力は決して対抗できるものではない。唯一の許される道は共に歩むことです」

「サーフィンは、単なる肉体的、視覚的な体験ではなくより深い霊的な体験を与えてくれるんです。だから、その一瞬のために道具の準備はもちろんのこと、人生のすべてを捧げるのです」

ジェーン・グドールはよい家族に恵まれた人です。

特に母親はすごい人です。

未婚の女性を一人でアフリカに派遣することを躊躇している政府を説得するために、娘と一緒にタンザニアまで行くのですから。

彼女は母親と一緒にゴンベの森で暮らし、チンパンジーの生態調査を行い、チンパンジーが道具を使うことを発見したそうです。

穏やかな素敵な女性です。

「長い間自然の森の中で生活していると、本当は「死」というものがないんだ、ということがよくわかってきます。あるのは、いのちの「循環」だけなんです」

「ひとはまず、肉体的な進化を遂げ、次に文化的進化へと進みました。これは少し早足でした。次に来るのが、魂の進化です。それはすでに始まっていました。でも、物質的な欲望、西洋的な価値観のために、一時、そこから遠ざかっています。しかし、霊性は人間の本質そのものです。それを拒絶しているのは、科学的に検証できないからでしょう」

名嘉睦念は沖縄出身の版画家です。

作風は沖縄の土地と堅く結びついた棟方志功(?)らしきものです。

生まれた土地の伊是名島にいる彼は自然児そのもの。

沖縄という土地が彼を育てたのだということが、よくわかります。

彼が彫刻刀で彫り始めたときには、もう作品は完成しています。

下書きもなく、感性のおもむくままに削っていきます。

神懸かり的なものを感じます。

「むしろ目に見えている世界っていうか、現実としてある世界が(より?)、ずっと心の中に起こっている世界の方が、実は遙かに遠大で大きいんじゃないか。」

「沖縄の格言に”生まれればちとし”っていうのがあるんですね。うまれたら90になる老人も、生まれたての赤ちゃんも生を受けてるという意味で同じだと、平等だと。生きているってことは、先に誰が死ぬかわからないんですよね。生きているっていう意味でみんな平等ですと。だから、生きている今をおろそかにするなと。この世に生まれるってことは、既に生を受けた時点で祝福されているんですよね」

「幸せは減らない」

地に足をつけた生活をしてるかな?とフト立ち止まって考えてしまう、そういう映画でした。

「地球交響曲 第五番」を観る ― 2007/08/29

地球交響曲第五番は今までの第一番から四番までの総集編みたいなもので、今まで出演してきた人を無理に出しているという感じもしました。

監督にしてみると、前に出た人のその後も描きたかったのでしょうが、それが映画のインパクトを弱める結果になったと思います。(二本目だったので、わたしも疲れていたせいもあったのかもしれませんが・・・)

軸になるのが、赤ちゃんの誕生です。

監督の娘さんの生まれる状況を挟み、西表島に住む染織家の石垣昭子さんや哲学者であり未来学者であるアーヴィン・ラズローが出てきて、この二人の話の合間に、天川(天河?)神社の七夕祭と前の出演者が日本に来日した時の様子とインタビューが挟まれています。

染織家、石垣昭子さんは沖縄竹富島出身。

若い頃は島が嫌いで東京の美大に行ったのですが、日本民芸館で沖縄の染織のコレクションに出会い、染織を勉強し始めました。

その後西表島に渡り、島で織られていた芭蕉布の伝統を復活させ、現在に至るそうです。

布を作る作業は考えられないほどの手間がかかります。

芭蕉畑の手入れから始まり、収穫し、剥ぎ、釜茹でし・・・。

「見えない仕事が、きっちり出来ていればもう布は自然にいい布に上がる」

最後の染色も去年と同じ色はでないそうです。

大量生産されるケミカルな色と比べると「影の部分」が違い「隠された色」があるのです。

例えば、藍はもともとは緑色で、空気に触れると藍になるというように。

彼女は西表島の開発のことを心配しています。

「今の若い人たちを見ていると、本当になにかを一生懸命に探しているんですよね。まあ、自分自身を探していたり、自分のこれからのことを考えたり、傷ついたり。だから素直になって、自分自身もそうなのですけれど、やりたいと思ったらそれをやればいい。失敗するのはもともとと考えて、怖がらずにやってみると、やったことによって、何かが見えてくる。色を染めていても、この色を染めようと思っても必ず挫折。思うようにはいかないですよね。でも、結果を受け入れれば、また次のことにいくわけなのです」

哲学者アーヴィン・ラズローが若い頃ピアニストだったということを知りませんでした。

それも天才ピアニストですよ。

そういえばアメリカのライス国務長官もピアノがプロ級とか。

日本の政治家にそういう人がいませんね。

ラズローの哲学は詳しくは知りません。

でも「宇宙は記憶を持っている」とか「この世界は、極めて微細なレベルで強く繋がっている」ということを考えると、新しい価値観を与えられます。

「今、行っている全ての営みが、未来の世代に影響を与えます。だからこそ、目の前の自分のことだけに夢中になるのではなく、広く、全人類のため、全ての自然のため、ガイアの全てのいのちのため、そして未来のために生きることが大切なのです」

「自然は無限の叡智を持っています。自分の内なる直感をもう一度信じ、自然との一体感を取りもどした時、自然の無限の叡智が自分自身のものとなります。ただ、自分自身に戻ればいいのです」

ダライ・ラマが日本の科学者とシンポジウムを行っている場面がありました。

若い母親が悲惨なニュースについて子どもに聞かれると、なんと答えたらいいのかわからないと質問をしていました。

ダライ・ラマは言います。「悲惨なニュースを見るのは、確かに辛いことです。

しかし、それがまた、人々の慈悲の心を育てるのです。

子どもたちにとっては、それが、他者を思いやる心の栄養にもなるのです」

第四番に出演していたジェーン・グドールと名嘉睦念が東京で再会します。

睦念は言います。

「ぼくは断言したいのですけどね。幸せのほうがずっと多いんですよ。ただ、たくさんの幸せの中にある、ほんのちょっとの不幸が、全てを不幸に思わせてしまう。そういう感情を人間は持っているので、心の中の、心の使いよう、というのは自分自身に責任がある。それをしっかり持って、このいっぱいある幸せを満喫しなければならない」

あまりに出演者が多く、すべてを消化しきれないほどでした。

五番は無理して見なくてもよかったかもしれません。別の日に観たら、違った感想を持ったかもしれません。

監督にしてみると、前に出た人のその後も描きたかったのでしょうが、それが映画のインパクトを弱める結果になったと思います。(二本目だったので、わたしも疲れていたせいもあったのかもしれませんが・・・)

軸になるのが、赤ちゃんの誕生です。

監督の娘さんの生まれる状況を挟み、西表島に住む染織家の石垣昭子さんや哲学者であり未来学者であるアーヴィン・ラズローが出てきて、この二人の話の合間に、天川(天河?)神社の七夕祭と前の出演者が日本に来日した時の様子とインタビューが挟まれています。

染織家、石垣昭子さんは沖縄竹富島出身。

若い頃は島が嫌いで東京の美大に行ったのですが、日本民芸館で沖縄の染織のコレクションに出会い、染織を勉強し始めました。

その後西表島に渡り、島で織られていた芭蕉布の伝統を復活させ、現在に至るそうです。

布を作る作業は考えられないほどの手間がかかります。

芭蕉畑の手入れから始まり、収穫し、剥ぎ、釜茹でし・・・。

「見えない仕事が、きっちり出来ていればもう布は自然にいい布に上がる」

最後の染色も去年と同じ色はでないそうです。

大量生産されるケミカルな色と比べると「影の部分」が違い「隠された色」があるのです。

例えば、藍はもともとは緑色で、空気に触れると藍になるというように。

彼女は西表島の開発のことを心配しています。

「今の若い人たちを見ていると、本当になにかを一生懸命に探しているんですよね。まあ、自分自身を探していたり、自分のこれからのことを考えたり、傷ついたり。だから素直になって、自分自身もそうなのですけれど、やりたいと思ったらそれをやればいい。失敗するのはもともとと考えて、怖がらずにやってみると、やったことによって、何かが見えてくる。色を染めていても、この色を染めようと思っても必ず挫折。思うようにはいかないですよね。でも、結果を受け入れれば、また次のことにいくわけなのです」

哲学者アーヴィン・ラズローが若い頃ピアニストだったということを知りませんでした。

それも天才ピアニストですよ。

そういえばアメリカのライス国務長官もピアノがプロ級とか。

日本の政治家にそういう人がいませんね。

ラズローの哲学は詳しくは知りません。

でも「宇宙は記憶を持っている」とか「この世界は、極めて微細なレベルで強く繋がっている」ということを考えると、新しい価値観を与えられます。

「今、行っている全ての営みが、未来の世代に影響を与えます。だからこそ、目の前の自分のことだけに夢中になるのではなく、広く、全人類のため、全ての自然のため、ガイアの全てのいのちのため、そして未来のために生きることが大切なのです」

「自然は無限の叡智を持っています。自分の内なる直感をもう一度信じ、自然との一体感を取りもどした時、自然の無限の叡智が自分自身のものとなります。ただ、自分自身に戻ればいいのです」

ダライ・ラマが日本の科学者とシンポジウムを行っている場面がありました。

若い母親が悲惨なニュースについて子どもに聞かれると、なんと答えたらいいのかわからないと質問をしていました。

ダライ・ラマは言います。「悲惨なニュースを見るのは、確かに辛いことです。

しかし、それがまた、人々の慈悲の心を育てるのです。

子どもたちにとっては、それが、他者を思いやる心の栄養にもなるのです」

第四番に出演していたジェーン・グドールと名嘉睦念が東京で再会します。

睦念は言います。

「ぼくは断言したいのですけどね。幸せのほうがずっと多いんですよ。ただ、たくさんの幸せの中にある、ほんのちょっとの不幸が、全てを不幸に思わせてしまう。そういう感情を人間は持っているので、心の中の、心の使いよう、というのは自分自身に責任がある。それをしっかり持って、このいっぱいある幸せを満喫しなければならない」

あまりに出演者が多く、すべてを消化しきれないほどでした。

五番は無理して見なくてもよかったかもしれません。別の日に観たら、違った感想を持ったかもしれません。

「シッコ」を観る ― 2007/08/30

マイケル・ムーアの映画はいつか観てみたいと思いつつ、機会がなく観ていませんでしたが、やっと新作「シッコ」を観てきました。

彼の持ち味は、アポなしインタビューだそうですが、今回はなし。

あ、アポなし突撃!海軍米基地がありました。

あの体型が印象的ですが、映画にこれでもかってぐらいに映っています。(ちょっと目障り・・・、ダイエット映画でも出来そう)

治療費や入院費がとんでもなく高いから、アメリカ旅行するときに保険に入っていった方がいいと、よく言われています。

ところが、アメリカでは保険に入っていたって、安心できないのですよ。

なんと保険会社は自らの儲けのために、治療に必要な検査も必要ないと拒否、移植をすれば助かる可能性があったのに、それは実験的だからといって拒否、なんでも拒否、拒否・・・。

びっくりしたのは、中指と薬指を機械で切断した人に向かって、中指をつけると6万ドル、薬指だと1万2千ドル、どうしますかと聞くそうです。

保険会社の調査員は保険料を払わなくていいようにと、加入者の”隠していた”病歴を探し回ります。

ヒラリー・クリントンが国民皆保険制度を提唱したときは、保険会社があらゆる手を使い邪魔をしたそうです。

これでもかってほどに、ひどい扱いが次々と出てきます。

映画の中で一番印象に残ったのが、イギリスの政治家、トニー・ベンが言った言葉です。

正確ではないのですが、「健康」・「教育」・「自信」があれば国民は強い。

しかし「恐怖」に支配されると、扱い安くなる。

このようなことを言ったのです。

アメリカ国民が、「銃規制」や「国民皆保険制度」などに反対するのは、政府によって作られた「恐怖」に支配されているからなのでは?

映画を観終わった後に、日本に住んでて良かったとつくづくと思ったのですが、流産しそうで救急車に乗った女性が、10以上もの病院から拒否され、結局赤ちゃんは駄目だったというニュースを聞き、考えてしまいました。

こんなんで、いいんだろうか、日本の医療。

彼の持ち味は、アポなしインタビューだそうですが、今回はなし。

あ、アポなし突撃!海軍米基地がありました。

あの体型が印象的ですが、映画にこれでもかってぐらいに映っています。(ちょっと目障り・・・、ダイエット映画でも出来そう)

治療費や入院費がとんでもなく高いから、アメリカ旅行するときに保険に入っていった方がいいと、よく言われています。

ところが、アメリカでは保険に入っていたって、安心できないのですよ。

なんと保険会社は自らの儲けのために、治療に必要な検査も必要ないと拒否、移植をすれば助かる可能性があったのに、それは実験的だからといって拒否、なんでも拒否、拒否・・・。

びっくりしたのは、中指と薬指を機械で切断した人に向かって、中指をつけると6万ドル、薬指だと1万2千ドル、どうしますかと聞くそうです。

保険会社の調査員は保険料を払わなくていいようにと、加入者の”隠していた”病歴を探し回ります。

ヒラリー・クリントンが国民皆保険制度を提唱したときは、保険会社があらゆる手を使い邪魔をしたそうです。

これでもかってほどに、ひどい扱いが次々と出てきます。

映画の中で一番印象に残ったのが、イギリスの政治家、トニー・ベンが言った言葉です。

正確ではないのですが、「健康」・「教育」・「自信」があれば国民は強い。

しかし「恐怖」に支配されると、扱い安くなる。

このようなことを言ったのです。

アメリカ国民が、「銃規制」や「国民皆保険制度」などに反対するのは、政府によって作られた「恐怖」に支配されているからなのでは?

映画を観終わった後に、日本に住んでて良かったとつくづくと思ったのですが、流産しそうで救急車に乗った女性が、10以上もの病院から拒否され、結局赤ちゃんは駄目だったというニュースを聞き、考えてしまいました。

こんなんで、いいんだろうか、日本の医療。

最近のコメント