山口仲美 『大学教授がガンになってわかったこと』 ― 2017/01/13

図書館で予約本が来たので、散歩の途中で取りに行きました。

図書館のポールにリードをつけて待たせておくと、こんな風に待っていました。

躾けてないので、座ってじっと待つのは無理そうです。

「ママ、急にいなくなるのってひどい!僕、心配になったじゃない」by 弟わんこ

日本学部の教授がガンになりました。

最初は大腸がん。

血便がでたら、すぐに腸の内視鏡検査をした方がいいですね。

そうはわかっていても、真実を知るのは怖いので、私も躊躇しそうですが。

山口さんは職業柄か結構冷静な方のようにお見受けします。

がんってわかったら、普通の人は訳が分からなくなり、病院も医師が勧める所にして、転院はなかなかしないんではないでしょうか。

彼女はホームドクターから勧められた病院に一応内視鏡検査をしに行くのですが、事前の検査で嫌なことがあり、ホームドクターにはっきりとこの病院はこういう所が嫌だと説明し、他の病院を紹介してもらいます。

ホームドクターも分かりのいい人だったということもあるのでしょうが、山口さんも会ったことはないのですが、穏やかな物言いの人なのではないでしょうか。

「断る勇気を持つ」ことが、治療を受ける患者側の必須の心得である、と山口さんは書いています。

では、どうやって病院を探したらいいのでしょうか。

彼女は口コミでした。

同僚やら上司、知り合いに聞くのです。

がんなら身近に罹った人が大勢いますから、口コミはよさそうですね。

(難病系は身近にはめったにいないので、ネットやら本やらを見るしかないです)

後で彼女は2つの病院のどちらにしようか迷いますが、メリットやデメリットをよ~く考え、自分で病院を決定します。

もし、その選んだ病院がダメな病院だったら、出来る限り早期に転院すること。

当たり前のことですが、生死を左右することですから、色々と考えて時間のロスをしないようにしなければなりません。

手術が必要だと言われるとセカンドオピニオンも欲しくなります。

山口さんも気軽に他のお医者さんの意見も聞いてみたくなりました。

しかし、はっきり物を言う山口さんでも主治医にセカンドオピニオンのことを言いだせませんでした。

かかりつけ医との関係も上手く行っていなかったので、聞けません。

運のいいことに、山口さんの家の両隣が医師の家でした。(こんなこと滅多にないですよね)

隣のご主人の医院を教えてもらって、そこに行ったそうです。

かかりつけ医との関係は常に良好にしておくことが大事ですね。

私の友人はかかりつけ医に相談しないで、直接癌研に行ってしまいました。

後にそのかかりつけ医に抗がん剤のことを相談すると、「ネットに色々とのってるので自分で調べてみるといい」と言われたそうです。

山口さんは大腸がんの術後検診で脾臓に腫瘍が見つかりました。

すぐに手術ということになったのですが、彼女は手術することが必要かどうか迷っていました。

脾臓の手術は内臓の中では一番難易度の高い手術と言われているので、恐怖心を感じるようになっていたのです。

同僚の紹介でK(たぶん近藤)先生にデータを見てもらいましたが、彼はデータをよく見ずに「脾臓がんは手術しても助からない。手術をしなくてもいいでしょう」と言ったそうです。

知り合いの元医師の紹介でいったセカンドオピニオンの医師は、「早期に発見できたことは千載一遇のチャンス」だから手術を受けなさいと言いました。

彼女はセカンドオピニオンの帰りの電車の中で、同じ脾臓ガンで亡くなったスティーブ・ジョブズのことを思い出し、何もせずにいるよりも、チャレンジしよう、「生きる」ことに積極的な努力をしてみようと思い、手術を決断します。

手術を受けるかどうかは、手術予定日ギリギリまで考えて決断してもいいのです。

入院してからも考えていた人がいるそうです。

手術を受ける時には、術式と手術のリスクはちゃんと説明してもらいましょうね。

山口さんはいい医師や看護師に出会ったように思えるかもしれませんが、そうでもなかったことも正直に書いています。

医師の困ったチャンは、脾臓の手術をしてくれた医師です。

手術の腕は一流なのに、話すと患者を落ち込ませるんです。

抗がん剤治療に入ってから、山口さんは彼とは違う医師のところに行っています。

前にお世話になっていた医師に相談し、別の医師を紹介してもらったのです。

人柄の優れた紹介者なら、同じような優れた人を紹介してもらえる確率が高いと山口さんは書いていますが、実際にはそういう医師と知り合いになるのも難しいですよね。

がんで初めて病院にかかる人が多いんですから。

私の友人は抗がん剤治療を2回してから止めると言ったところ、医師に精神的疾患があるのではないかと思われたそうです。

癌の治療を途中で止めるには、医師と仲違いするぐらいの気持ちでいないと駄目なのでしょうかね。

一度読んでおくと、病気の対処法がわかっていいでしょう。

人間っていつまでも元気ではないし、いつか死ぬのですから、その時が来てあわてないことも必要だと思います。

笙野頼子 『未闘病記―膠原病、「混合性結合組織病」の』 ― 2017/01/14

ハウスの中でふせをしていることがよくあります。

ママが少しでも暇そうになるのを待っているのです。

ソファにママが座わると、飛び出してきます(笑)。

笙野さんの本は読んだことがありませんし、どんな作家さんなのか知りませんでした。

わかりにくい(?)本を書いていて、他の作家たちと論争をかわしていたり、猫を巡って近所とやりあったりしている方なんですね。

猫ラブはすごいです。

わざわざ猫のために家を建てていますから。

入院も猫がいるから嫌だとか。

どこかの書評で紹介されていて、表紙の猫さんがかわいいので読んでみました。

文学的闘病記という感じですかね。

膠原病とはどういう病気なのか、名前は知ってはいても症状までは知りません。

一概にどういう病とは言えないそうで、三者三様なのだそうです。

彼女の本を読んでいないので何とも言えませんが、彼女の書くものは知らない間にかかっていた病気の症状と深く関わっていたようです。

この本もただの闘病記ではないので、たまに表現がわかりずらいところがありますが、少しなので彼女の本の中では読みやすい方なのでしょう。

するすると読めますよ。

病気になって思うのは、病気の辛さは他の人にはわからないので、見かけで判断され、ただの怠けとか思われたりすることがあるということです。

病気になっていることを本人さえも気づかない場合もあり、本人も自分はただの怠け者と思っていたりしますから。

やっと病名がついて、病気のせいだったのかと納得しますものねぇ。

笙野さんの作品では病気からくる体の違和感や生きにくさが文学に昇華されているのでしょうね。

本の中で印象に残っている場面があります。

病院の近くのバス停のベンチが、膠原病の人たちが多く利用しているであろうバス停のベンチが、よくある誰でも座れるベンチではなくて、鉄のパイプでできたベンチだというのです。

パイプが冷たくて、お尻にくいこむようなものなのだそうです。

何故そんなベンチを置いているのでしょうか?

大げさですが、日本社会の象徴みたいなベンチですね。

たぶんホームレスさんたちにベンチで寝て欲しくないとかあるんでしょうね。

それ以外にベンチがパイプという理由があるかな・・・?

そのために病気で辛い人たちが座れないという結果になっています。

世の中のすべては健康な人たちを基準にしていますから、こういうことになるんでしょうね。

自分が社会的弱者になって初めてわかるということが多いですね。

もっと高齢化が進むとどうなるんでしょうね。

ひっそりと自宅付近で暮らしていくしかなくなりますかね。

そうなる前にやりたいことはやっておきましょう。

この本を読んでから笙野さんの本を読みたくなったかというと、そうでもないです。

ちょっと面倒そうなお方という印象ですから、書いたものも・・・ね。

ちょっと変わった闘病記を読みたい方、是非読んでみてください。

海ほたるから三井アウトレットモール木更津へ ― 2017/01/15

ネットサーフィンをしていたら、なんとなく木更津にあるアウトレットに行きたくなりました。

これといって買うものはないのですが、身体の調子がよくなったので遠出をしたくなったのです。

相棒に言うと、その気になってくれました。

何か買いたいものがあるようです。

アクアラインの海ほたるは出来立ての頃に一度行ったっきりです。

相棒は初めてとのこと。

天気がよく風が強かったので寒かったのですが、とっても気持ちがよかったです。

こんな具合に空が真っ青です。

遠くに雲のかかった富士山が見えます。

タンカーや漁船、飛行機が行き来しています。

とりあえずスタバで珈琲を買って、木更津のアウトレットへと向かいました。

東京からアクアラインを使うとすぐに行けます。

よく行く横浜のアウトレットよりも広くてゆったりとした感じです。

相棒はネクタイとシャツを買い、私は今年のラッキーカラーの財布を買いました。

帰りにまたアクアラインを使い、お腹がすいたので回転ずしに入りました。

まぐろをたっぷり食べて満足しました(中トロが今一でしたが)。

家に帰ると胃が痛くなりました(泣)。

日が落ちてきました。

行きよりも帰りの方が人が多いです。

東京スカイツリーが見えます(この写真ではどこにあるのかわかりませんね)。

東京の方は黒い高層ビルが立ち並んでいます。

横浜の方に雲がかかってきました。

小さな鳥が4~5羽いました。

海鳥でしょうか?

家に帰ると犬たちが吠えまくります。

「ママたち、ずるいな。

僕たちのことを置いていって、自分たちばかり美味しい物食べてさ」 by 兄わんこ

「今度は連れて行ってください。お願いします」 by 弟わんこ

犬連れの人が結構いたので、次回は連れて行こうと思います。

井上ユリ 『姉・米原万里 思い出は食欲と共に』 ― 2017/01/16

米原さんの妹、ユリさんは井上ひさしさんの再婚相手だったのですね。

初めの奥さんとは色々とあったようで、DVが評判になっていましたが、ユリさんの時は大丈夫だったのでしょうか。

余計な心配をしてしまいます。

米原家は食いしん坊な家系で、みんな食べるのが早く、ある中華料理店で食べた時に、あまりにも食べるのが早すぎたので、料理がまだでていないと思われて、二度同じものを食べたことがあるとか。すごいですねぇ。

お茶大を出たお母様は勉強や仕事が好きで、家にいないことが多かったようです。

お母様がいないのでお父様が料理を作ってくれたそうですが、さすが共産党員ですね。

女は家庭に入り、男が働くという意識はなかったということですものね。

ユリさんは食べるのが好きで、なんでも食べたそうです。

その一方、万里さんは慣れないものは食べなかったそうです。

姉妹でも違うんですね。

ユリさんは北海道の大学を出た後、理科の教員をやっていたのに辞め、専門学校で和食を学び、イタリア料理の修行にイタリアに行きました。

帰国後は自分の店を持ちたいと考えたのですが、資金が足りず、とりあえず料理教室を開き、今に至るようです。

ユリさんは自分の好きなことを追及する人なのです。

一方、万里さんは建築を学びたいと思っていたのですが、叶いませんでした。

二浪して外語大学に入り、ロシア語を専攻し、ロシア語の通訳をやるようになりました。

本人は通訳を嫌々やっていたようですが、後にペレストロイカ特需で随分稼いだそうです。うらやましいですわ。

彼女、一重が嫌で、まぶたを二重に見えるように黒く塗っていたり、香水も普段から使っていたようです。

おみやげに買ってきた黒パンに香水の匂いがついていて、ユリさんは食べられなかったと書いています。つけ過ぎですね。

服装も個性的で、じゃらじゃらとアクセサリーをつけていて、亡くなった後に知り合いの方々に形見としてあげても、大量に残ったそうです。

姉御肌の人かと思っていたら、意外とグジグジ考える人だったとか。

お友達になれるかどうかはわかりませんが、本当に個性的なかわいらしい人だったようです。

ふと考えると、万里さんは56歳という若さで亡くなっています。

今生きていると66歳?

彼女が今生きていたら、どんなエッセイを書くのかしら?

読んでみたかったです。

E・J・コッパーマン 『150歳の依頼人』 ― 2017/01/17

離婚後、故郷の町にある古い屋敷を買い、ゲストハウスにしたアリソンは、屋敷で起きる心霊現象を目玉にして、ツアー客を受け入れることにします。

実はこのゲストハウスには男女2人の幽霊がいるのです。

彼らに一日2回、心霊現象を起こしてもらい、その代わりとして探偵だった幽霊ポールの願いを叶え、アリソンが彼の代わりに探偵業務をやることになっています。

ツアー客が到着するという日に、ポールが探偵の依頼を受けたと言いだします。

依頼主はスコットという150歳の盲目の幽霊です。

彼に誰かわからない人から、廃墟になったホテルに行き、海賊の恰好をして、女性を脅かして欲しいという依頼がありました。彼が置いてあったおもちゃの剣を持ち、振り回した時に何かに当たった音がしたので、自分がその婦人を殺したのではないかと心配になり、彼女が生きているかどうか調べて欲しいというのです。

到着したツアー客の相手をしている時に、今度はリアリティ番組のプロデューサーが現れ、番組の撮影にゲストハウスを使わせてくれないかと頼んできます。

いいお金になるので、しぶしぶ引き受けたアリソンですが、それからゲストハウスは大変なことになります。

幽霊の人捜しで知り合った女性が、降霊会で殺されてしまうのです。

容疑者は降霊会に出席していたツアー客とテレビスタッフ全員。

アリソンはポールの助けをかりて、犯人探しを始めます。

なんとまあ、意外な犯人でした。

これからもこの線でいくのかしら?

ミステリというよりも・・・。

NHKスペシャル取材班 『キラーストレス こころと体をどう守るか』 ― 2017/01/18

NHKスペシャルで放送した内容を本にしたものです。

簡単に内容を紹介してみますね。

現代人の脳はストレスに弱く、田舎に暮らしている人よりも都会に暮らしている人の方がストレスが強いようです。

都会は刺激が強すぎるし、人間関係もギスギスしているんでしょうねぇ。

若い女性(50歳以下)は男性や50歳以上の女性よりストレスに弱く、複数のストレスにさらされている場合には心臓病のリスクが高くなるそうです。

その年代の女性は子育てや親の世話、仕事などやらなければならないことが男性よりも多いですものね。

びっくりしたのは、子供時代にいじめや虐待などの強いストレス体験がある人はおとなになってから「ストレスに弱」くなるそうです。

子どもがどういう環境で育つかが病気になるかどうかにも関係するんですね。

「キラーストレス」とは医学用語ではなく、ストレスにより心の疲労が進み体に不調が現れ命の危険がもたらされることからNHKスペシャル取材班が名づけたのだそうです。

ストレス対策も紹介されています。

一つは「コーピング」(ストレス対処行動)。

ストレスがかかったときにどんな気晴らしをすれば気分がよくなるのかリストアップしておくということです。

どんな些細なことでもいいのです。100個リストアップしてみるといいそうです。

100個もできるかしらと心配になりますが、「やってらんねー、と心でつぶやく」とか「好きな豚骨ラーメンをイメージ」、「雨音を聞く」、「宝くじが当たったと妄想」とかなんでもいいのです。

「死ぬまでにしたいこと」リストよりも簡単にできるかもしれませんね。

もう一つの対策は「マインドフル」。

「はっと我に返った状態」「今の現実に注意が向いた状態」を「マインドフル」というんだとか。

「マインドフル」になるいい方法が瞑想です。

瞑想のやり方なども書いてありますから、興味のある方は本を読んでください。

ストレスのない人生ってありませんが、そのストレスとどう付き合っていくのかが大事なんですね。

私の病気もストレスと密接にかかわっているのかもしれません。

これからはのんびりと暮らすか、またストレスいっぱいの生活をしていくのか、考えどころです。

新しい病気は健康な人よりも心臓や脳などに影響があるらしいので、本当に「キラーストレス」になってしまうかもしれませんね。

よく考えますわ。

「マリーアントワネット展」@森アーツセンターギャラリー ― 2017/01/19

外国人観光客が多くなったというのは本当ですね。地下鉄の中も外国人がいっぱい乗っていました。

大江戸線の出口の地図の前に地下鉄職員の方がいて、地図を見ていると話しかけてきて行き方を教えてくれました。

前までそんな人いませんでした。

オリンピックに向けてサービス強化ですかね。

この頃はミッドタウンばかり行っているので、六本木ヒルズはどう行くのか忘れていました。

ネットを見ると、「マリー・アントワネット展」は人気らしく、混んでいるようです。

今日も人がたくさんいるのですが、展示室が、特に絵画の展示されている部屋が狭くていやでした。

人の横を通りサッサと出てきてしまいました。

マリー・アントワネットは美人ではないので、あまり肖像画は見てもという感じですもの。

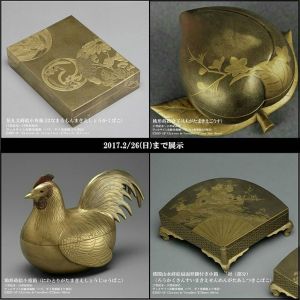

その代わり、日本の漆器とかセーブルの食器が見て楽しかったです。

漆器は母親のマリア=テレジアから贈られたものです。

マリア=テレジアは漆器が好きだったのですね。

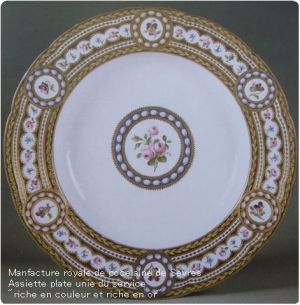

「真珠の飾り縁、バラと矢車菊」のお皿。

「真珠と矢車菊」のお皿。

矢車菊なんて地味だと思うのですが、マリーが好きな花だったのでしょうか?

プライベートルームが写真可になっていたので、撮りました。

こんな部屋で寝ていたのですね。

首飾り事件の首飾りのレプリカが飾られていました。

なんかぱっとしない首飾りです。

もっとすごいものだと思ったのに・・・。

フェルセンの暗号表やフェルセンとの暗号を使った手紙が展示されていました。

よく残っていたものです。

二人の仲は本当だったのですね。

マリーが捕えられた時に着ていたというシュミーズや絞首台に上る時に履いていたという靴がありました。

結構小さい物で、マリーは小柄だったのだなと思いました。

人がもっと少なくて、ゆっくり見ることができたらよかったのですが・・・。

これから行く人は混んでいると思って行くといいですね。

天気がよかったので窓からは新国立美術館やら高層ビル街なんやらが見えました。

西條奈加 『みやこさわぎ お蔦さんの神楽坂日記』 ― 2017/01/21

元芸者で今は履物屋のオーナーのお蔦さんと一緒に暮らしている滝本望は高校生となりました。

両親は札幌で暮らしており、年に二回神楽坂に帰ってきます。

滝本家では女は料理をせず、男が料理をします。

代々伝わる料理レシピまであるのです。

今回は短編七話。

日常に潜むちょっとした謎に望君がいどんでいます。

神楽坂よりも望君の学校生活に比重がかかっているようで、お蔦さんがあまり活躍していませんが、彼女の啖呵の切り方はさすがです。

年に二回、両親が戻って来た時にご近所さんを招いて供される料理の数々が美味しそうです。

こういう人情の世界って未だあるのでしょうか?

私にはわかりませんが、あって欲しいものです。

甘えん坊の兄。

クンクン鳴いても無視していると、ピンクの毛布を振り回し、それでも無視されるとハウスの中のクッションを引きずりだし、こんな風につまらないといじけて寝ています。

かわいいのですが・・・。

久坂部羊 『大学病院のウラは墓場 医学部が患者を殺す』 ― 2017/01/22

久しぶりに公園に行ってきました。

公園と行っても、この公園では犬は砂場や水辺には入れません。

前に住んでいた町は犬には優しく、散歩していると話しかけてくる人が多く、公園で犬を走らせてもいいし、獣医も近くにあったので、犬には住みやすい町でした。

コンクリートの上ばかり歩くと膝に悪そうなので、膝の緩い兄犬が心配です。

今日は大分歩いたので犬たちも疲れたかな?

兄犬はメスのプードルと仲良くなろうとしましたが、無視されてしましました(笑)。

今までに2回手術をしましたが、2回共に個人病院でした。

個人病院の場合、手術する医師がわかりますから、技術などに不安がなく、すべておまかせしますという感じで、ストレスなく手術を受けることができました。

初めて大学病院で検査や診察を受けてみて色々と不安なことがあり、他の人たちも同じなのかどうか知りたいと思い、医療関係の本や闘病記などを読んでいます。

この本は医師が書いた2006年における大学医局を中心とした医療事情と問題提起です。

題名を見ると大学病院批判のように思えますが、全く違います。

なんで出版社はこんな題名をつけたのか疑問です。

読みながら思ったのは、大学病院に行けば最高の医療が受けられるという幻想は捨てなければならないということです。

深作医師もそう書いていますし、私も診察を受けて思いました。

大学病院は教育・研究・診療という3つの場であるのですが、研究に重きが置かれているのです。

若い医師の練習台になるのも仕方ないとは思いますが、しっかりとした後ろ盾がないと、患者のエゴだと言われても、いくらなんでも嫌です。

もう何をやっても助からないというのでしたら、人体実験に参加してもいいとも思いますが、そうでなければちゃんとした医師に手術していただきたいですわ。

おもしろいと思ったのは、看護師に対する批判です。

大学病院の看護師は働かないというのです。

一般の病院でしたら静脈注射や点滴、導尿、膀胱洗浄、胃チューブの挿入などを看護師がやるのに、大学病院ではすべて医師がやるというのです。

そういえば検査の時に医師が血液を採ったり、ライン確保したりしていました。

医師もできた方がいいと思いますから、やっていいと思いますが、大学病院の看護師はこれらの医療行為が下手な人が多いのかしら?

「看護師はよい人なので、それを攻撃する記事は世間にウケないというわけだ」などと書いてありました。

患者にとって日常的にお世話になるのが看護師ですから、見方も甘くなると医師は思っているのね。

医師は看護師をこういう目で見ているのかと驚きました。

仕事の重さ(命にかかわるかどうか)の違いだと思うのですけどね。

医師というのはこの上もなくやりがいがあり、人のためになる仕事だと思います。

しかし、やる気をそぐような劣悪な労働環境をもたらす体制であるというのは大きな問題です。

医師になるということは大変なことなのだなと思いました。

この本から10年が経っていますが、医療現場は変わったのでしょうか。

それとも医療現場の危機的状況はもっろ進んでいるのでしょうか。

病気になることに不安を覚えた本でした。

山本文緒 『再婚生活 私のうつ闘病日記』 ― 2017/01/23

庭の鉢植えが元気になりました。

寒さでセントポーリアやシクラメンが枯れそうになっていたのです。

日の当たる所に引越すると、やっと元気になってくれました。

薔薇が一輪咲きました。

真夏は花を育てる気になりませんが、冬は花を育てるのが楽しみになります。

山本文緒さんはうつ病で書けなくなっていたそうです。

とは言っても、私は彼女の本を読んだことがないし、ファンでもないので、知りませんでしたが。

この本は11年間に渡るうつ病の最後の4年間の記録です。

うつ病闘病記なのに、なんで題名に「再婚生活」とついているのかと疑問に思う人もいるでしょう。

うつのひどい時期と再婚生活が重なっており、編集者である旦那様は奥様の病がひどい時期に休職までしています。

最初は通い婚でしたが、しばらくしてから一緒に暮らすようになります。

旦那様が奥様に振り回されることもあるのですが、旦那様は奥様を見限るわけでもなく、黙って支えてくれます。

編集者という仕事で忙しいのにもかかわらず、奥様のために朝食とお昼のお弁当まで作るんですよ。

我が夫は私がこのようになったら支えてくれるだろうかと思ってしまいました。

どういうことでうつ病になるのか、それは人それぞれでしょう。

誰でもかかる可能性があります。

突然に何もかもやる気になれず、家事ができなくなる。だるくてどうしようもなく、起き上がれず寝てしまう。過眠と不眠が続いていく。そのうちそんな自分を責めてしまう・・・。

誰でもそんな時期が少なからずありますが、それがずっと続くとうつ病になるのでしょうかね。

私も家事をやる気になれず、家の中が汚いままで、料理もいい加減に作っていたことがありますが、体が楽になったら大丈夫だったので、うつではなくてただの体の病気だったようです。

今は午前中はだるく何もやる気になれず、午後に活動を始めますが、薬のせいなのか悩むところです。

病気ではないけれど、少なからずうつ傾向はあるのかもしれません。

山本さんの日記の前半を読んでいてびっくりしたのが、病気だというのに行動的だということです。

誘われれば外出をし、煙草を吸い、食べて飲んで、クラブに行き午前様。そして次の日はダウン。

日常的に食べる物はカップめんとモスのハンバーガー、油ギトギトの中華!

40代でこんなことしてたら体に悪いよね。

なにかこの人、強迫観念があるのかな?

これではゆっくりと休む間もないよなと思いました。

やはりこういう日常は病気を悪くするらしく、入院を繰り返しています。

入院していても忙しそうなのは何なんですかね。

後半の病気がよくなる頃には煙草を吸うのも止め、クラブにも行かなくなったようです。

体と心は密接にかかわっているんですねぇ。

笙野頼子さんとは文体が違うので、表現の違いがわかって一緒に読んでみるとおもしろいでしょう。

ただしうつ病の人は気をつけて読んでくださいとのことです。

最近のコメント